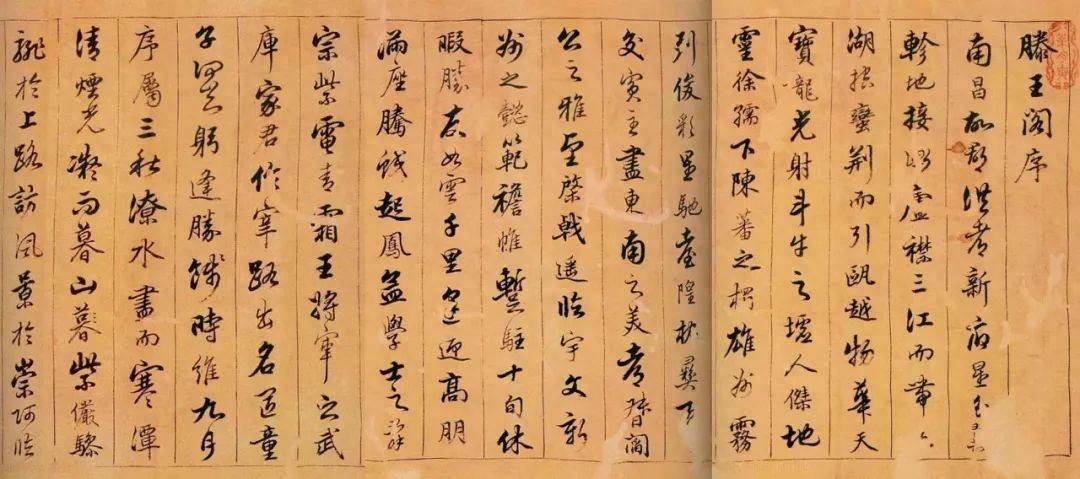

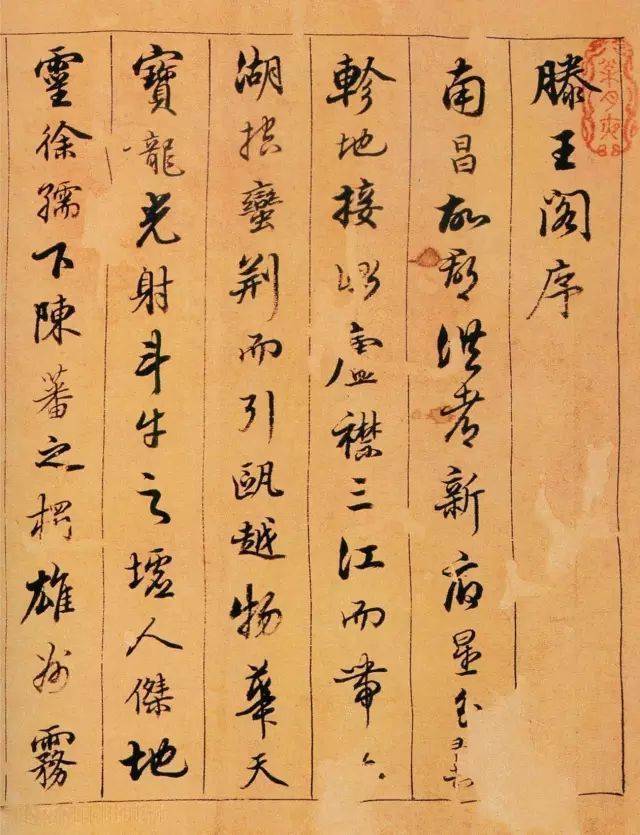

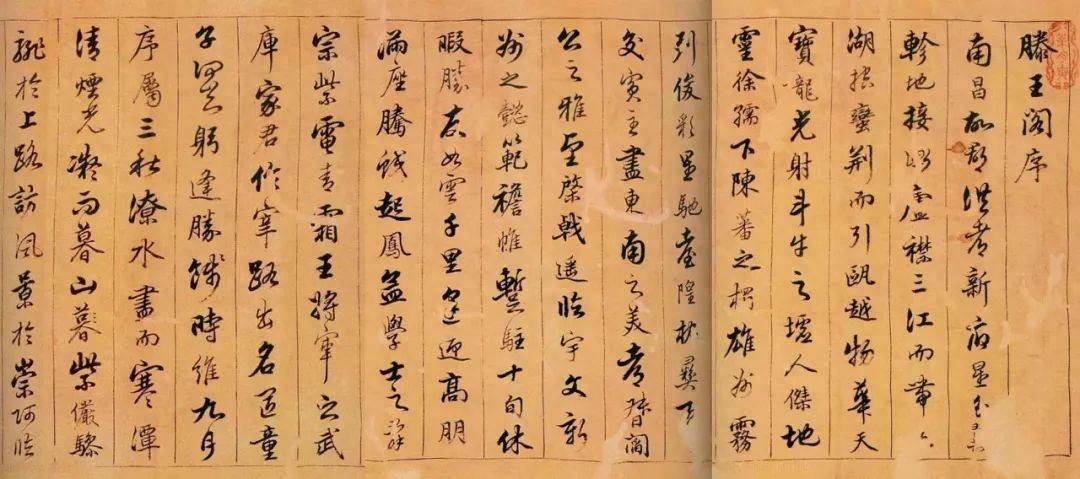

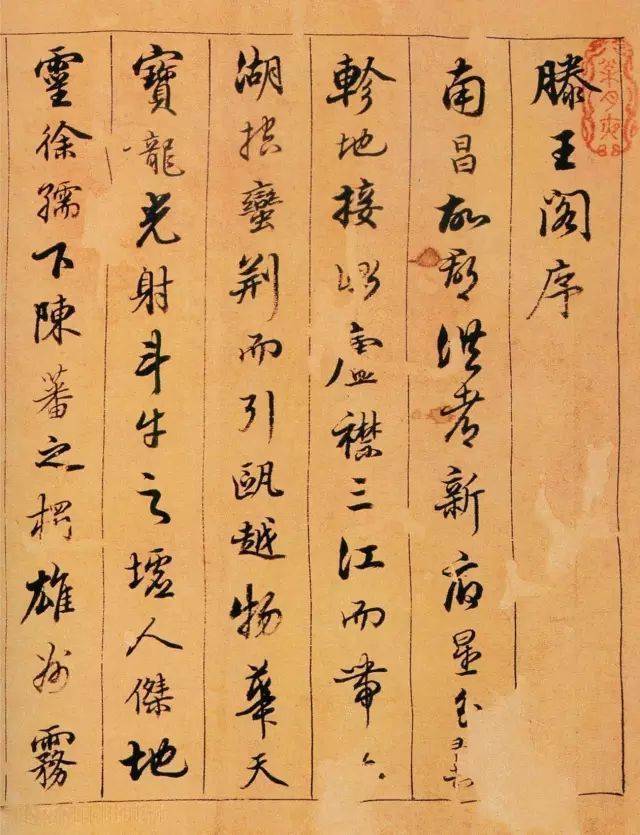

清代书法家陈奕禧以行书书写王勃《滕王阁序》,不仅是一次文字的转译,更是一场跨越千年的文人精神对话。这幅绫本长卷(22厘米×170厘米)以“香泉体”的独特韵致,将初唐的壮阔气象与清代的文人雅趣熔铸一炉,在笔墨流转间暗藏三重时空密码。

陈奕禧身处康熙朝“崇董”书风盛行的时代,却以《滕王阁序》展现了对晋唐法度的回归。其行书线条圆活如“屋漏痕”,章法疏朗似“乱石铺街”,既摒弃董其昌的飘逸虚浮,又避免赵孟頫的甜媚之弊。例如“落霞与孤鹜齐飞”一句,笔画粗细对比强烈,墨色浓淡相生,将王勃笔下天地交融的动态感转化为视觉张力,暗合清代学者王士祯“胸中多几百卷书”的评价——这种以学养滋养笔墨的实践,恰是对当时书坛“形式至上”风气的无声反抗。

![]()

![]()

陈奕禧在书写中刻意弱化原作的骈俪对仗,通过行草的连绵气息重构文本节奏。如“腾蛟起凤,孟学士之词宗”一句,以枯笔飞白模拟箫管之声,将王勃笔下文坛盛会的喧嚣,转化为文人雅集的清逸。这种处理暗藏深意:当他在江西南安知府任上修学宫、纂府志时,或许正以笔墨追慕滕王阁的文教传统,将个人仕途的坎坷(他因无科举功名而破格入直南书房)投射为对“冯唐易老,李广难封”的现代诠释。

此卷流传至日本后,被天皇重金收购,成为东亚文化圈共享的审美范本。陈奕禧在书写中融入的晋人风骨(如取法米芾的“八面出锋”),恰与日本平安时代“三迹”书风形成呼应。当日本文人临摹“秋水共长天一色”时,他们看到的不仅是自然美景,更是通过陈奕禧的笔触触摸到了中国文人“穷且益坚”的精神底色——这种跨时空的共鸣,使《滕王阁序》从一篇应酬之作升华为东亚文化共同体的精神图腾。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

旺润配资,中国股票配资网股票配资,创投策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。